Тема обращения к тем или иным людям в различных жизненных ситуациях по сей день остается актуальной в нашей стране. Мнения постоянно разделяются и эксперты не могут дать однозначного ответа.

“Русская Инициатива” в рамках проекта “Солоухин” решила осветить статью выдающегося советского писателя, филолога, мыслителя “Давайте поищем слово”, которая была опубликована в свое время в газете “Неделя” и вызвала активную обратную связь, отыскав как много единомышленников, так и противников основной идеи материала по тому, чтобы снова ввести в употребление слова “сударь” и “сударыня”. Автор описывает различные ситуации, где он не знал, как обратиться к разным людям, а затем размышляет над тем, какие обращения были бы наиболее уместны.

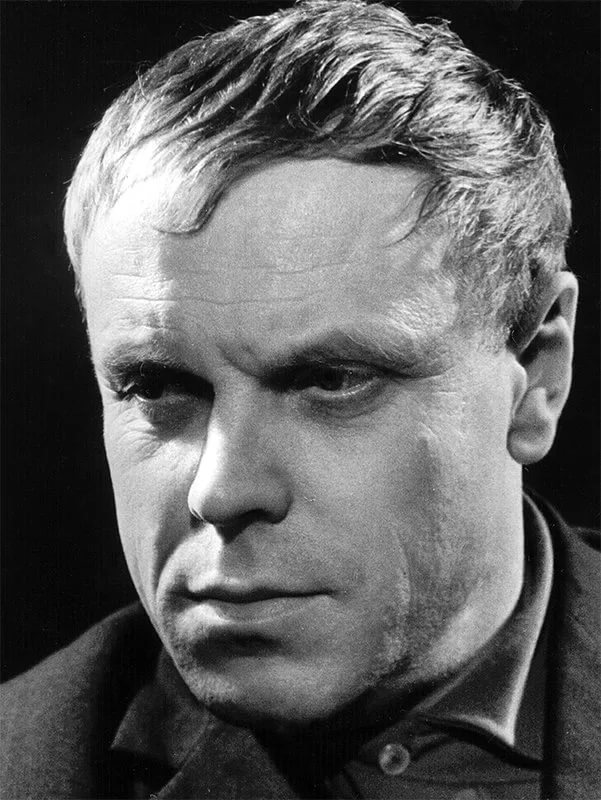

Владимир Алексеевич Солоухин, русский писатель, поэт

В начале Владимир Солоухин рассказывает историю, как шестнадцать незнакомых друг другу людей собрались у друга на дне рождения. И даже несмотря на то, что их друг другом перезнакомили, имена (как это обычно бывает) быстро забылись.

Я хотел угостить свою соседку салатом, а она как на грех полуотвернулась от меня, разговорившись со своей соседкой. Получилось нелепо, я держу салат, она всего этого не видит, а обратиться к ней, обратить ее внимание я не могу. Посудите сами, имени и отчества я не знаю, толкнуть ее локтем — невежливо, сказать ей «эй!» — еще хуже. Обратиться: «Не хотите ли салату, товарищ» — как-то слишком уж торжественно и официально за интимным столом. «Гражданка, возьмите салату» — тоже не самый верх теплоты и сердечности. Ну прямо-таки безвыходное положение. Употребить общераспространенное сейчас выражение «девушка» — так ведь обидишь. Помилуйте, скажет она, какая я девушка, у меня дети взрослые, помилуйте!

Следующий случай произошел с ним в магазине, когда от него отвернулась продавщица в то время, как ему надо было у нее что-то спросить.

«Девушка, нет ли у вас черного перца?» — громко, ни в чем не сомневаясь, спросил я. «Девушка» обернулась ко мне лицом, а ей за пятьдесят. Покраснел да бегом из магазина.

Писатель не отрицает, что есть прекрасное обращение, русское и объединяющее слово “товарищ”, которым пользовались в Советском Союзе ежечасно. Однако он аргументирует, почему его все-таки неуместно использовать в обиходе.

Советский плакат

Во-первых, все же это несколько торжественное, партийное, немножко официальное слово. Естественно, когда я выступаю на митинге или собрании и говорю «товарищи». Но не совсем ладно, когда я обращаюсь к женщине, как это было у меня за столом, «товарищ, не хотите ли салату?» Не говоря уж о том, что «товарищ» не имеет женского рода. Я хочу сказать, что слово «товарищ», замечательно служа в большинстве случаев нашей жизни иногда не может выполнять функции непосредственного обращения. Кроме того, иногда я могу усомниться, а товарищ ли мне (с партийной, с коммунистической точки зрения) человек, к которому я обращаюсь. Старушка, эдакий божий одуванчик, наверное, страстная богомолка. Ну, какой же она товарищ?

Далее писатель описывает следующее возможное обращение “гражданин”, имеющее строгую окраску и ассоциацию автора с этим словом.

«Граждане судьи, я сын бедных родителей» и т. д. Это очень юридическое обращение, в нем нет теплоты, интимности, душевной расположенности. Недаром слово «гражданин» существует и в Италии, и во Франции, и в Польше, и в Чехословакии — в любой стране.

Советский плакат с обращением к народу

Солоухин делает акцент на том, что помимо универсального слова, в других странах существуют более вежливые обращения друг к другу.

Ведь когда в Италии говорят друг другу «синьор», «синьора» или «синьорина»; когда во Франции обращаются друг к другу «месье», «мадам» и «мадемуазель»; когда в Польше и Чехословакии слышишь «пан» и «пани», — все это вовсе не носит социального классового оттенка. Самый бедный кочегар говорит самой бедной прачке «синьора», а ее дочери «синьорина». Так что же, разве это не красиво? Ведь и самый высокопоставленный человек вынужден говорить кочегару «синьор».

А граждане… Что же — все граждане. Как это в песне поется: «Граждане, послушайте меня»…

Ну, в самом деле, женщина уронила платок или перчатку. Я поднимаю, подаю и говорю: «Гражданка, вы уронили». Сухо, официально, будто я говорю: «Гражданка, ваши документы».

Иллюстрация на тему обращения к незнакомому человеку

А что же нужно сказать в случае с перчаткой, с салатом или подавая пальто, или прося подвинуться, или уступая место, пли расспрашивая дорогу в незнакомом городе?

Владимир Солоухин рассуждает о том, что в России на самом деле не всегда боялись возвращать забытые слова и приводит в доказательство несколько примеров.

До войны, в тридцатых годах, у нас не было слова «министр», были наркомы. А министры — где-то там, за границей, у капиталистов. Не было слова «офицер». Больше того, это было оскорбительное, враждебное слово. Офицер — значит золотопогонник.

Значение слова по словарю Т. Ф. Ефремовой

Между прочим, и золотые погоны вернулись тоже, и никто от этого не умер. Не было слова «генерал», были комбриги, комдивы, командармы. Не было слова «адвокат», были только защитники.

Итак, в самом возвращении некоторых забытых слов нет, как видим, ничего предосудительного.

Писатель, приводя примеры, подчеркивает, что ничего предосудительного в возвращении забытых слов нет и в истории страны это происходило со многими словами. И касается слов-обращений «господин» и «госпожа».

Некоторые сверхдогадливые читатели усмехаются: уж не ратую ли я за выведенные из употребления революцией слова «господин» и «госпожа»? Боже сохрани! Да их, эти слова, и не нужно возвращать. Никто никогда и до революции не обращался к человеку непосредственно со словом «господин». «Господин, изволите ли вы сесть на мое место?» Чепуха, нелепость. «Господин» говорилось о человеке в третьем лице: «Господин Иванов мне вчера рассказал…» Такую роль у нас превосходно играет слово «товарищ».

Стоит заметить также, что перед самой революцией у нас в России широко стало входить в употребление французское обращение «мадам» и «мадемуазель». Слава богу, что этот процесс был вовремя приостановлен. Только не хватало нам заимствовать обращение у французов! Тогда почему не синьора, не фрау, не пани, не мисс или миссис?

Французские обращения

Автор осознает, что среди своих читателей может и не встретить поддержки и полного понимания по возвращению красивого и забытого слова “сударь” и “сударыня”.

Так что же было бы всего приятнее или всего красивее сказать женщине, подавая ей оброненную перчатку? С самым большим удовольствием я бы ей сказал чисто по-русски:

— Сударыня, вы уронили…

Слышу многоголосый гул. Э-ва, куда занесло! Не привьется. Ни в коем случае!

Я уверен, что, выйдя на улицу после этой статьи, не услышу вокруг себя всюду: «Сударыня, не скажете ли, как пройти на улицу Качалова?», «Сударь, будьте любезны, скажите, который час?».

Но, во-первых, может быть, начнется постепенное привыкание. (Вспомним нарком — министр).

Во-вторых, цель статьи — возбудить коллективные наши поиски очень нужного нам слова. Потребность в нем ощущают все: и пожилые «девушки» к которым обращаются люди, и сами люди, вынужденные обращаться ко всем женщинам, как к девушкам.

Кроме того, я-то твердо убежден, что в результате самых тщательных коллективных и долгих поисков мы все же не найдем более русского, более теплого, более красивого слова чем «сударыня» или «сударь».

Я думаю, что обращение «сударыня» («сударь») подчеркнуло бы нашу причастность к государству, к активной жизни государства, нашу, так сказать, государственность.

Происхождение слова, его история не должны влиять на его сегодняшнее употребление. Наше замечательное, торжественное слово «товарищ», например, происходит скорее всего от слова «товар».«Товарищами» называли себя сначала компаньоны, владеющие совместно одним и тем же товаром. Купеческая операция называлась раньше «дело». Отсюда общность дела. Отсюда новое значение слова, объединяющее единомышленников, людей, делающих одно дело. Так неужели же мы должны всякий раз, употребляя слово «товарищ», вспоминать о его древнем происхождении и нам должны мерещиться баржи с воблой или пенькой?

Старая форма наполнилась новым содержанием. То же самое может произойти со словами «сударь» и «сударыня», предлагаемыми вовсе не для подмены слов «товарищ» или «гражданка», а, напротив, для того, чтобы подчеркнуть их торжественное, их политическое, необыденное содержание.

Владимир Солоухин. Фрагмент из главы книги “Волшебная палочка”

Члены организации “Русская Инициатива” солидарны с мнением русского писателя и считают, что использование красивых слов-обращений необходимо вернуть в наше общество. Как и Солоухин, мы ратуем за то, чтобы слова «сударь» и «сударыня» стали нормой обращения.

Обращения «сударь» и «сударыня» самодостаточные и не требует имён, отчеств и фамилий. Эти формы могут заменить обращения по имени-отчеству, когда по имени неудобно, а отчество неизвестно, а также для авторов с никами или незнакомцев.